Era agosto cuando llegué a Río de Janeiro. La orfandad del cuerpo me doblegó los primeros tres días después de haber aterrizado en la ciudad. Un resfriado y la fiebre, me aquejaban. Recuerdo que, durante el viaje en taxi del aeropuerto al hotel, se abrió una vorágine de gente multicolor y una mancha de coches que me comieron con todo y taxi.

Viajé a Brasil como mucha gente que busca encontrar algo en los viajes: para descubrir algo mágico en otros lugares, para conocer gente que quizá nunca volveré a ver. Viajé a Brasil cargada de historias, referencias míticas sobre su gente, su calor y su humedad. Viajé a Brasil queriendo hallar la puerta de salida que necesitaba. Era agosto, después de todo, no era el mejor mes para viajar.

Agosto significaba precipitar mi historia en un tiempo que quebraba cualquier espacio, también era el mes que “daba mala suerte”, según pensaba la señora de Jorge B. Xavier, personaje central de la historia que abre el libro Silencio[1], de Clarice Lispector, y que había empezado a leer una semana antes de viajar a su país de acogida.

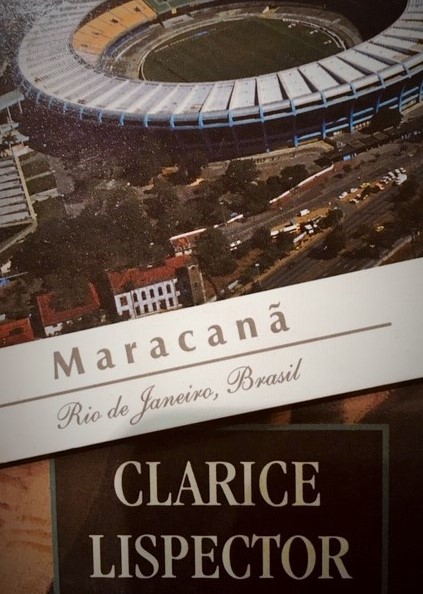

Cuatro días después de haber llegado a Río, el laberinto de mi vida era como el estadio de Maracaná, en donde la señora de Jorge B. Xavier se extraviaba en “La búsqueda de la dignidad”, y donde erradamente, creía encontrar alguna puerta de salida.

En este viaje, Lispector y su personaje estaban presentes. Yo, mientras tanto, vivía la ciudad con la templanza de la desorientación que, con todo, se agudizaba por mis continuas incorrecciones al hablar. Pero esas incorrecciones no eran por falta de memoria, sino por una falta de hábito conversacional. Además, para encontrar la puerta de salida, mi-puerta-de-salida, no necesitaba hablar portugués a la perfección, sino encontrar la manija que la abriera.

En la historia del cuento, la señora de Jorge B. Xavier busca la salida sin éxito, hasta que se encuentra un hombre que la guía hasta ella; pero una vez encontrada, su problema se vuelve otro: la señora no sabe como llegó ahí. La diferencia con mi historia sería que yo sí sabía cómo llegué allí.

Las calles de Río se abalanzaban en sus espectaculares, en los rostros de mujeres y hombres nunca vistos, en los cuerpos vertiginosos que zambullían mi imaginación en el mar no muy distante. Las calles atosigaban con su ruido. En silencio, la luz de los escaparates, iluminó el gran estadio.

Que de aquél viaje sólo recuerdo el asombro ante el bullicio, es mentira. Las esquinas y su mundanal ruido se evaporan en sus imágenes ante la perplejidad de descubrir la mirada de Lispector ensanchando su ángulo de observación en dirección distinta a la señora de Jorge B. Xavier. La mirada de Lispector hurgando en la certeza de no saber cómo se llega a los lugares vacíos, inmensos, en donde los ecos van y vienen en una especie de reflexión que va más allá del dónde se encuentra una. No es cuestión de ubicuidad sino de mirarse. Así, de repente, me miré buscando la puerta de salida en el gran estadio, en su gran laberinto y es que la vida misma, a veces, es también ese gran estadio sin visibles puertas de salida pero donde los viajes son la manija que las abre.

Foto: Cynthia Pech

* Texto publicado originalmente en Palabrijes, No. 6, UACM, México, primavera, 2011, p. 36.

[1] Publicado por Círculo de Lectores, Barcelona, 1988.